Journée portes ouvertes : samedi 31 janvier

Étudiants

Suivre le cursus diplômant de l’École du Louvre, préparer les concours de conservateur du patrimoine et de restaurateur du patrimoine

Auditeurs libres

Suivre des cours de l’École du Louvre à la carte sur mon temps libre

Journée portes ouvertes - samedi 31 janvier

Les portes ouvertes sont l'occasion privilégiée pour rencontrer les équipes pédagogiques, échanger avec les étudiants et obtenir des informations sur les cursus proposés, de la licence au doctorat !

Actualités et agenda

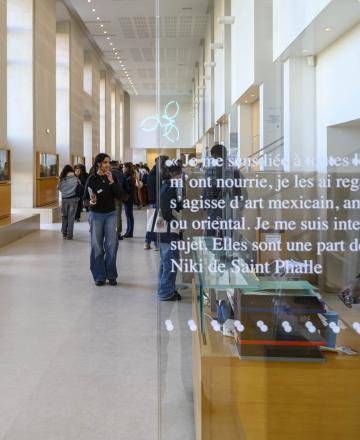

L'École du regard, des musées et des mondes de l'art

Notre pédagogie

Depuis sa création en 1882, l’Ecole du Louvre développe un modèle pédagogique unique et original qui contribue à son identité et à son rayonnement.

Nos diplômes

L'École du Louvre propose plusieurs diplômes à destination de ses étudiantes et étudiants.

Notre histoire

L'École du Louvre est un établissement d'enseignement supérieur du ministère de la Culture fondée en 1882 et située à Paris, au cœur du Palais du Louvre.

Découvrir l'École du Louvre

Soutenir l'École

Soutenir l'École du Louvre, c'est s'associer à ce programme éducatif et culturel unique ; c'est s'engager dans un projet pédagogique fort, au profit de l'étude, de la connaissance, de la conservation et de la diffusion de l'art et du patrimoine.